2025年3月12日~17日、日本橋三越にて『七代 加藤幸兵衛・加藤亮太郎 父子展』が開催されました。父・加藤幸兵衛は傘寿、息子・亮太郎は半白を迎え、二つの節目が重なり合う本年、5年ぶりの父子展となりました。 日頃、互いの創作について多くを語ることはないという父子が、隣り合う会場に約70点の作品をそれぞれ披露しました。七代 加藤幸兵衛はペルシア陶技の道を、加藤亮太郎は美濃陶の道を進んでいます。対照的な二つの道が交差する空間で、加藤亮太郎に話を伺いました。(聞き手・構成 鶴岡優子)

父の青、亮太郎の青

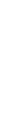

日本橋三越での父子展は、前回の2016年から5年ぶりとなります。美術特選画廊の展示空間を二つに区切り、左側を父・加藤幸兵衛が、右側を私の作品で構成しました。父の部屋は、幅1メールのラスター彩の陶壁や大皿、精密に文字や人物が描き込まれた酒器などが並びました。エキゾチックな文様がぎっしりと描き込まれたラスター彩は、祖父卓男から引き継いだもの。これに加え、父が若き日から手がけてきた造形的な要素を反映し、三彩、銹彩、藍彩などの釉薬を用いた『瀑』シリーズ、ペルシャンブルーの『風透壺』、ラスター彩『綺羅文』シリーズなど、多彩な作品も展示しました。本展に寄せたメッセージで、父は「陶の道はどこまでも続き、螺旋なのか周回なのか、はたまた果てなき一本道なのか、霧の中を歩む思い」と述べています。今年八十歳になる父ですが、祖父から引き継いだペルシア陶技と、若い頃から創作してきたオブジェを、まさに螺旋のように融合させながら、現在も精力的に創作を続けています。

華麗なペルシア陶の父と、渋い美濃陶の息子。年齢とは逆転したような作風ですが、対照的な作風であるからこそ、並べて展示することが出来たと思います。また、それぞれの代で異なる作風を生み出すという、幸兵衛窯の家風へのご理解がいただけたのではないかと考えています。幸兵衛窯は初代から染付の窯として知られていますが、今回は父の藍彩の青と、私の瑠璃黒の青という、共通の「コバルトブルー」を基調色とし、幸兵衛窯歴代の系譜を感じていただけるように展示しました。

名古屋、シンガポールを経て東京へ

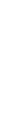

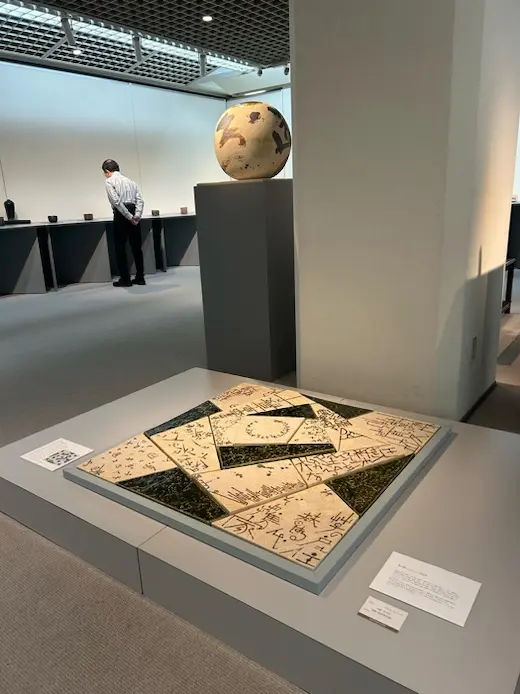

私の展示空間では、茶碗の多様な表現を中心に、書やオブジェを組み合わせた構成にしました。真行草の「真」にあたる志野・瀬戸黒を中央に配置し、「行草」にあたる織部、瑠璃黒で囲みました。バリエーションの中でも、黄窯変と瑠璃黒の茶碗は、特に来場者の注目を集めていました。中央に展示したオブジェや陶壁は、古川美術館の「半白記念展」で発表したものを再構成したものです。このような舞台で東京の方々にも大作をご覧いただけて良かったです。

昨年秋以降、名古屋やシンガポールなど各地で個展を開催してきましたが、東京での本展でも、多くのお客様にご来場いただきました。Instagramで私の作品を知り、初めて実物を手に取られた方もいて、出会いを嬉しく思いました。また、茶道や陶芸界の重鎮の方々にもお越しいただき、励ましのお言葉を賜りました。このように各地で茶碗を通じて対話ができる機会を連続していただけることに、心から感謝しています。

父と子である前に、陶芸家

実は、今回の父子展は、二人で展示内容を相談し、共同で企画・準備したものではありません。それぞれの作品構成は現場で知ったという、いわゆるガチンコ対決です。

今回は同じ会場ですので、お互いの作品を見ることはありますが、父が私の過去の展覧会を見ているかどうかは定かではありません。

父が私の作品について何も言わないのは、自身の経験が影響しているのかもしれません。若き日、父は当時としては斬新なオブジェ作品を制作していましたが、祖父や曽祖父からの度重なる意見に反発し、工房の部屋に鍵を掛けていたそうです。同じ陶芸の世界で活動する父子の関係性ゆえに、互いに干渉したくなることもあります。ですが、父は陶芸家として、あえて何も言わずにいてくれるのだと思います。それが私たちにとっては心地よい距離感なのかもしれません。

ところが今年の正月、幸兵衛窯での新年の挨拶の際、父が突然「そろそろ亮太郎の世界を見せる場所を作りたい」と言い始めたのです。そのような言葉は初めて聞いたので、私も驚きました。私が日本陶磁協会賞を受賞するなど、周囲から私の作品の評価について耳にする機会が増えたらしく、父の心境に変化をもたらしたのかもしれません。

二つの軌跡、交差する美意識

本展では、私は二つの書も展示しました。「真」である志野や瀬戸黒の茶碗の背景には、美濃桃山陶の高みを象徴する「峻(しゅん)」の軸を、「行草」である織部や瑠璃黒の茶碗の背景には、「懶(ものうし)」の軸を掛けました。「懶」は、良寛の「生涯懶立身 騰々任天真」という言葉から取った一字。この詩は「生涯、身を立てることに執着せず、自らの自然のままに生きる」という意味。桃山陶の枠を外し、自らを解き放つ意図を込めています。

陶芸の道は果てしなく続き、年齢を重ねてもなお、自らと向き合い、葛藤し続ける険しい道のりです。父は父として、子は子として、それぞれの個性を尊重し、自由に生きる。そのような二人の陶芸家としての生き様の節目を、この展覧会を通して感じていただけたのなら嬉しいです。